老人ホームの種類・高齢者福祉施設の違い

日本福祉人財開発協会が、事業者目線で独自にまとめた施設の違いが以下のPDFにまとめてあります。

ダウンロードもできますので、じっくりと見てください。

一般社団法人日本福祉人財開発協会

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-12 服部ビル10F

TEL 052-211-7354 FAX:050-3588-8371

ホームページ:https://welsemi.com

E-mail info@welsemi.com

老人ホームの種類・高齢者福祉施設の違い

日本福祉人財開発協会が、事業者目線で独自にまとめた施設の違いが以下のPDFにまとめてあります。

ダウンロードもできますので、じっくりと見てください。

一般社団法人日本福祉人財開発協会

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-12 服部ビル10F

TEL 052-211-7354 FAX:050-3588-8371

ホームページ:https://welsemi.com

E-mail info@welsemi.com

Survival2:住宅型有料老人ホーム

福祉事業のサバイバルシリーズ第2段は、住宅型有料老人ホームのサバイバルです。

実はこの事業については、書きたくないという思いもあります。それは民間が多く参入するきっかけにもなった事業でもあり、しくみが複雑であることも理由です。

しかし、高齢福祉事業を語る上で避けて通れない事業ですので、あえて切り込んでみます…

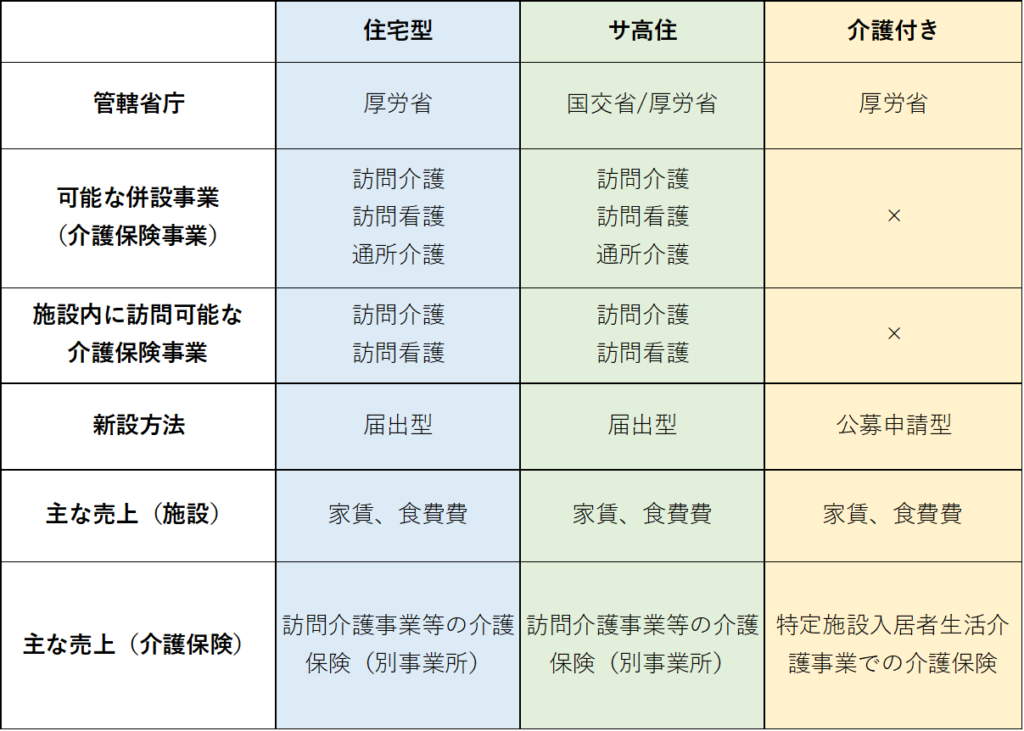

まず、住宅型有料老人ホームとは何か?から話す必要があります。有料老人ホームは、一般的に

・住宅型有料老人ホーム

・介護付き有料老人ホーム (特定施設入居者生活介護)

・サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住・サ付きなどと略して呼ばれることもあります)

の3つに分類されています。

図1 有料老人ホームの違い(事業者目線)

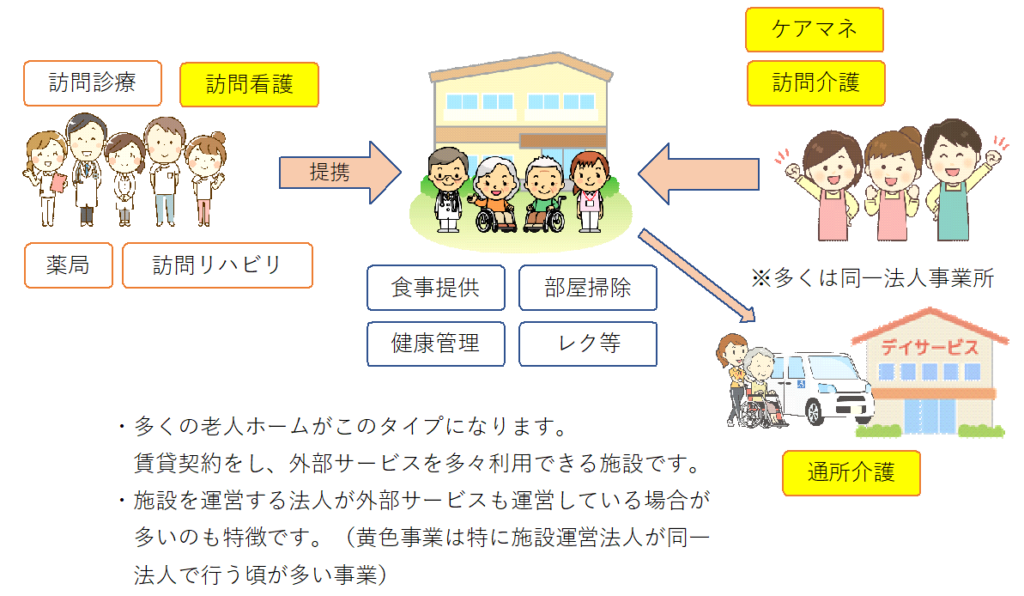

さて、一般的な住宅型有料老人ホームのスキーム図を以下に示します。

サバイバル① 施設建築

いきなりサバイバルです。すでに老人ホームを自社で建築している場合、多く場合、金融機関から借入をしていると思います。その状態で、事業拡大のために次の施設を建てようとすると、金融機関から「時期尚早」などの理由で建築資金を貸してもらえない可能性があります。

一つの施設では、十分な利益が出ていないときに、あと1~2施設、または3施設とやれば、経営者の報酬や本部機能の経費が薄まる効果も期待できます!

しかし、金融機関が貸してくれない場合どうすればいいでしょうか?

私も実際にこの状態で困っている経営者様を多く見てきました。

案1.M&Aで施設を事業譲渡・買収する。

→これでも、土地や建物が含まれていれば、建築費と同等かそれ以上の費用がかかり、金融機関からの借入問題が即解決とはなりません。最近では賃貸で運営している施設の事業譲渡情報もあったりしますので、専門機関等から情報を受け取るとよいでしょう。

施設を売却したい場合は、当協会までお知らせください。

案2.施設を賃貸する。

→投資家や地主さんに施設を建ててもらい賃貸する方式を一括借り上げ方式と呼んだりします。当協会ではこの建築主様と事業者様のマッチング事業も行っています。常に4~5件程度の情報を持っていますので、興味ある方はぜひお問い合わせ下さい。 問い合わせはこちらまで

この方法なら、自社建築やM&Aよりもはるかに安い「初期運転資金」の借入だけで新規施設が開設できます。

案3.自治体等の施設建築補助金に申し込む

→これはかなり狭き門になりますし、社会福祉法人やNPO法人などの会社形態でないと通らないものもあります。また、全額出ない場合もありますので、長期的に視野に入れておくのも有りだと思います。

いきなり、サバイバル①に入ってしまいましたが、もう少し分析してみたいと思います。

サバイバルシリーズですので、現状の売上が少ない/利益が出ていないという状況をを考えてみます。

この場合、以下のパターンが考えられます。施設数は一つとしてその施設のみの損益を前提とします。

(1) 空き室が多く、損益分岐点に行っていない

(2) 職員数が多く、給与総額が高すぎて利益が出ていない

(3) 経営している施設が一つなのに、経営者の役員報酬が高すぎる

(4) 社有車や冷蔵冷凍庫など、リース金額が高い

(5) 社員が定着せず、常に採用費用がかかっている

(6) 家賃、水道光熱費、食費等のホテルコストが安い

(7) P/L上利益は出ているが、初期の建築費用などが高く、返済額が多くてCF赤字

などなど、利益が出ていない原因は多く考えられます。

住宅型有料老人ホームのサバイバルはパートⅡに続きます!

住宅型有料老人ホームで今よりも利益を増やしたい方は、協会までお問合せ下さい。

一般社団法人日本福祉人財開発協会

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-12 服部ビル10F

TEL 052-211-7354 FAX:050-3588-8371

ホームページ:https://welsemi.com

E-mail info@welsemi.com

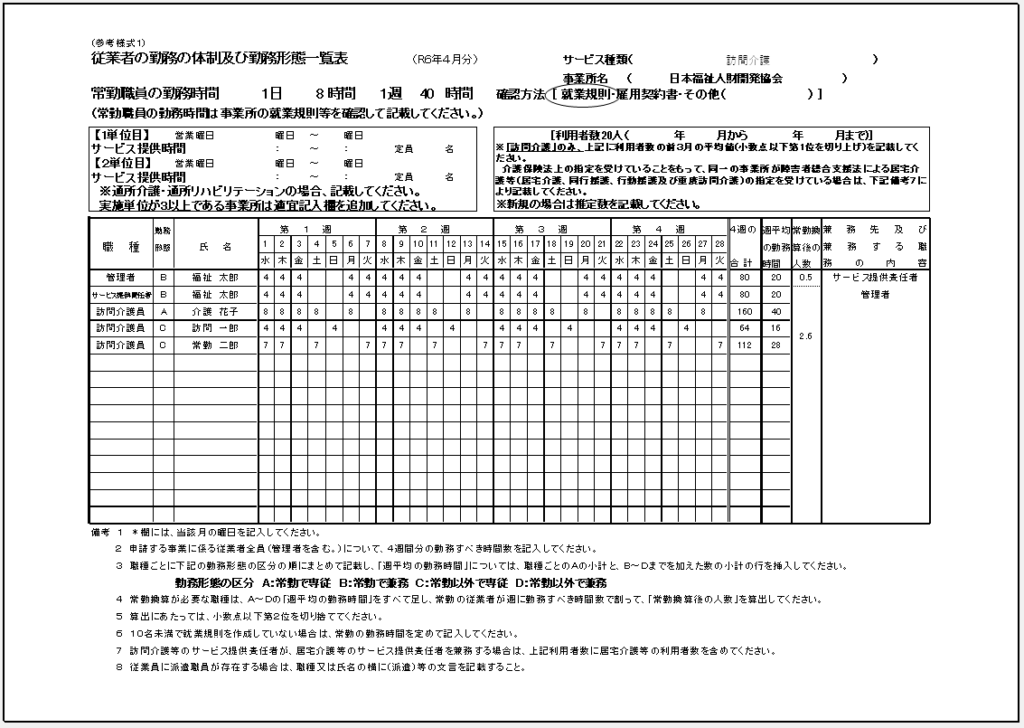

常勤換算とは、事業所で働く人の平均人数を、常勤の職員の人数に換算した値です。介護施設や医療機関などの人員基準を定める際に用いられています。

例えば、1日8時間を定時とする事業所において、正社員の常勤換算は1.0となります。

パートさんで、1日4時間(週5日・4週間で80時間)なら常勤加算は0.5、1日2時間(週5日・4週間で40時間)なら、常勤加算は0.25となります。

つまり、4週間の合計を160時間で割った数値ということです。

下図1は、常勤換算を確認するための「勤務形態一覧表」の例です。訪問介護事業所において、管理者とサービス管理責任者(サ責)が兼務する場合の例になります。

図1において、サ責も訪問介護員として換算でき、訪問介護員の常勤加算は2.6となっています。事業所の立ち上げには、この常勤換算が2.5必要になるので、初期には少なくともこのような配置が必要になります。

一般社団法人日本福祉人財開発協会

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-12 服部ビル10F

TEL 052-211-7354 FAX:050-3588-8371

ホームページ:https://welsemi.com

E-mail info@welsemi.com

Survival1:訪問介護事業

福祉事業は、今や生き残りをかけた改革を行わない生き残れない業界になってきました。もはや、高齢社会だから、やれば儲かるという事業でもありません!政府は時々補助金を配ってはくれますが、抜本的な改革にはならず、M&Aで拡大する企業も多くなってきました。

そこで、福祉事業のサバイバルシリーズを各事業ごと考えていきたいと思います。

訪問介護は、基本的に在宅の要支援・要介護の方たちを訪問し介護・支援する事業です。

(ここでは住宅型有料老人ホームと併設の訪問介護事業を除きます。住宅型については別のサバイバルで考えます!)

サバイバルを考える前に、まず、訪問介護事業の収益構造について整理してみます。

まず、事業を立ち上げるためには、人員基準として2.5人必要です。つまり正社員が管理者で一人、サ責(サービス提供責任者)が一人とパートさん一人が必要です。

管理者・サ責が兼務で正社員一人とパートさん数人のパターンや、社長が管理者でサ責一人とパートのパターンもあるでしょう。このような場合、常勤加算法を用い、この常勤加算が2.5以上あれば、事業所を立ち上げることが可能になります。

※常勤加算についてはこちら

【費用面】

①給与

ざっと、この人数の給与は、賞与(年回2ケ月分)も込みで月平均100万円ほど必要になります。

②家賃

事業所の基準は細かく決まっていますが、ここでは家賃10万円とします。

③社有車

軽自動車3台をリースで借りるとして約10万円とします。

④その他(通信費、消耗品、保険等)

20万円とします。

費用合計・・・140万円になります。

【売上】

上記費用に対して売上を考えます。

訪問介護の点数は時間などで細かく決まっています。身体1(30分)で244点です。売上高として約2500円です。(点数に掛ける地域区分は地域によっても異なりますがここでは1点10円とします。)

正社員一人が1日に5件、パートが1日に3件の訪問ができたとして、

・正社員 5件 × 2500円 × 2人 × 22日 = 550,000円

・パート 3件 × 2500円 × 1人 × 22日 = 165,000円

よって、事業所の売上高は715,000円となります。

売上から費用を引くと、1,400,000円-715,000円=▲685,000円 の赤字となってしまいます。

もちろん、点数には加算がプラスされますし、朝や夕方の時間帯で割り増しもありますので、こんなに赤字にはなりませんが、そう簡単に利益が出る事業ではないと理解していただきたいのです・・・。

在宅訪問介護のみを行っている事業者は、いろいろな工夫を行い、大変な思いで事業を継続しています。

問題点としては

・経営者自ら日々現場に出る

・曜日と時間が決まっていて、余分な社員もいないので有給休暇が取れない

・全員が集まって会議や研修する時間がない

・自家用車で訪問をせざるを得ない

・訪問がない時間にやることがなく怒られる

・駐車禁止の訪問先ばかりで駐車場からかなりあるかなければならない

などなど様々あります!

では、サバイバル案を考えてみます

サバイバル① 居宅介護・重度訪問介護(障がい福祉サービス)を始める

居宅介護は、障がい福祉サービスの中でも唯一、介護保険制度と共生的に行える事業です。管理者とサ責も兼務可能で介護保険の基準と同じ内容で行え、かつ資格も初任者研修や介護福祉士など訪問介護を行うことができる有資格者で行うことができます。ケアの内容については、障がい特性を理解するなど、高齢福祉のスキルだけではやや難しい業務もありますが、介護に慣れている職員さんなら、障がい者の支援も問題なくできると思います。

介護保険の点数は、利用者にとって限度額点数(いわゆる上限)がありますが、障がい福祉では、利用者がサービス受給者証を持ち、行政から与えられた時間を上限に行うことになります。一般的に介護よりも手厚い傾向があるため、居宅介護を取り入れると、かなりの売上アップが見込めます。

サバイバル② 登録ヘルパーなどの起用で、勤務時間と売上を上げられる時間の効率化を図る

訪問介護で多くの事業者が悩んでいることは、正社員やパートが空き時間に売上を上げていないことです。利用者宅から利用者宅への移動時間もそこに含まれます。登録ヘルパーやパートの規定で、インセンティブ制度を取り入れ、実際に売上を上げることができる時間に手当や給与を割り当てるなど工夫をすることで、職員も空き時間を作りたくなくなり、積極的に訪問に努力してくれることにもなります。

インセンティブ制度については、顧問社労士さんとよく相談し、自社に合った制度かつ労働基準法のコンプライアンス内での設定が必要です。また、管理者さんとよく話し合い、みなが納得してくれるルールにすべきだと考えます。

サバイバル③ 居宅支援介護事業所(ケアマネ事業所)と打ち合わせをし、徹底的に時間効率のいい訪問ルートを作る。または、ケアマネ事業所を自社で立ち上げる

サバイバル②と同じようなことが言えますが、正社員が1日8時間の中で、身体1のように30分の訪問プランをいくつこなせるか最大化を考えることが売上効率の良さになります。極端な話、移動時間がゼロなら16件行くことができるわけですが、当然、移動時間があることから、実際は1日に10件も行くことはできないでしょう。

また、支援内容(ケアプラン)も職員マターでなく、利用者マターで決められるので、その職員がちょうど空いている時間帯にプランを持っている利用者がいるかいないか?そこが勝負になります。そのケアプランを決めるのはケアマネさんです。

職員が5人以上になってくると、この職員のシフトはパズルのようになってきます。どうすれば皆がヒマヒマすることなく効率的に訪問に行くことができるか?このシフトをうまく作ることが売上を上げるコツなのは言うまでもありません。

ただし、この効率を考えるときに大きな注意点があります。それは、ケアマネさんが決めるケアプランは利用者様のための利用者様本位のプランであり、決して介護事業者側だけの都合で時間を決めれるわけではありません。

例えば、15時に食事ケアのプランは普通作らないのは言うまでもありません。

また、14時頃や16時頃、ヘルパーが空いているから何かプランを作ってということも、介護保険のムダ使いとなってしまう観点から、そのような理由でケアマネさんが安易にプランを作ることも普通はありません...。

ここのサバイバル③をまとめると、

事業者は、訪問介護にはどんどん行きたい。効率よく行きたい。

利用者様は、介護保険の限度額点数の枠内で、こちらが希望する時間に来てほしい。

ケアマネさんは、利用者様の状態やご家族の関わり具合、事業者のシフトなどあらゆる観点からケアプランを作りたい。

この3社の思惑が、WIN-WINとなるような調整ができるといいですね、ということになります。

サバイバル④ スマホなどIT化を徹底的に行い、職員が直行直帰できるようにする

サバイバル③で述べたように、職員の移動時間が売上アップや効率化のネックになります。訪問記録もまだ紙で書いているところもあるかもしれませんが、記録や報告に1回1回事務所に帰ってくることは移動時間の無駄になります。もちろん、サ責や管理者との報連相は必要ですので、顔を合わせることも大切ですが、記録も含め、IT化を行うことで、この「移動時間のムダ」をなくすことが大切です!

サバイバル⑤ 施設を立ち上げ、訪問介護事業のシナジー効果を作る

ここまで、移動時間のムダや訪問効率について述べてきましたが、老人ホームなどの施設において、居室1個1個はいわば利用者様の自宅とも言え、隣の部屋に行くことは移動時間ゼロにもつながるわけです!!!

訪問介護事業を併設して、または同一建物内で行うことができる施設とできない施設がありますので、ここについては別サバイバルで考えます。

まだまだ考えられると思いますが、詳細を知りたいかたは、日本福祉人財開発協会までお問合せ下さい。

無料相談でお答えいたします!

次のサバイバルシリーズは、「住宅型有料老人ホームのサバイバル」予定です。

一般社団法人日本福祉人財開発協会

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-12 服部ビル10F

TEL 052-211-7354 FAX:050-3588-8371

ホームページ:https://welsemi.com

E-mail info@welsemi.com

(1)福祉のエキスパートとは?

介護において「福祉のプロ」というと、経験豊富で認知症の利用者対応も完璧なヘルパーや介護福祉士を思い浮かべますが、ここでは、「福祉事業所の管理者レベルまたは経営者の右腕になる」と定義します。

みなさんは、自分がどのように成長すれば、その定義のエキスパートになれると思いますか?

・やはり介護そのものが上手くなる

・介護保険制度が分かる

・利用者のご家族と話ができる

・介護計画書や個別支援計画を作ることができる

・サ責やサビ管の業務ができる

・仲間や後輩に指示を出すことができる

・・・ まだまだあると思います。

普段、淡々と業務をこなしているだけではなかなか成長する機会に恵まれません。でも、これから、このメルマガを読んでくれることで、『まず頭で覚え、次の日現場で実践』を行うことができます。

いまは一スタッフでも一年後、管理者になれるようにこのメルマガと共に成長していきましょう!

管理者や施設長クラスになると、次のような課題に日々直面しています。

1年後、みなさまが、日々苦労している管理者・施設長を協力できるようになれます!

・入居者を確保しなければならない。

・入居者獲得営業もしなければならない。

・入居時や日常など、ご家族と話したり対応しなければならない。

・職員のシフトや配置を決めなければならない。

・人員基準や記録などコンプライアンスを遵守しなければならない。

・職員の悩みや相談を聞かなければならない。

・職員の研修をしなければならない。

・・・・・・まだまだあります!!

ゼヒトモ内でのプロフィール: 一般社団法人日本福祉人財開発協会, ゼヒトモのコンサルティングサービス, 仕事をお願いしたい依頼者と様々な「プロ」をつなぐサービス

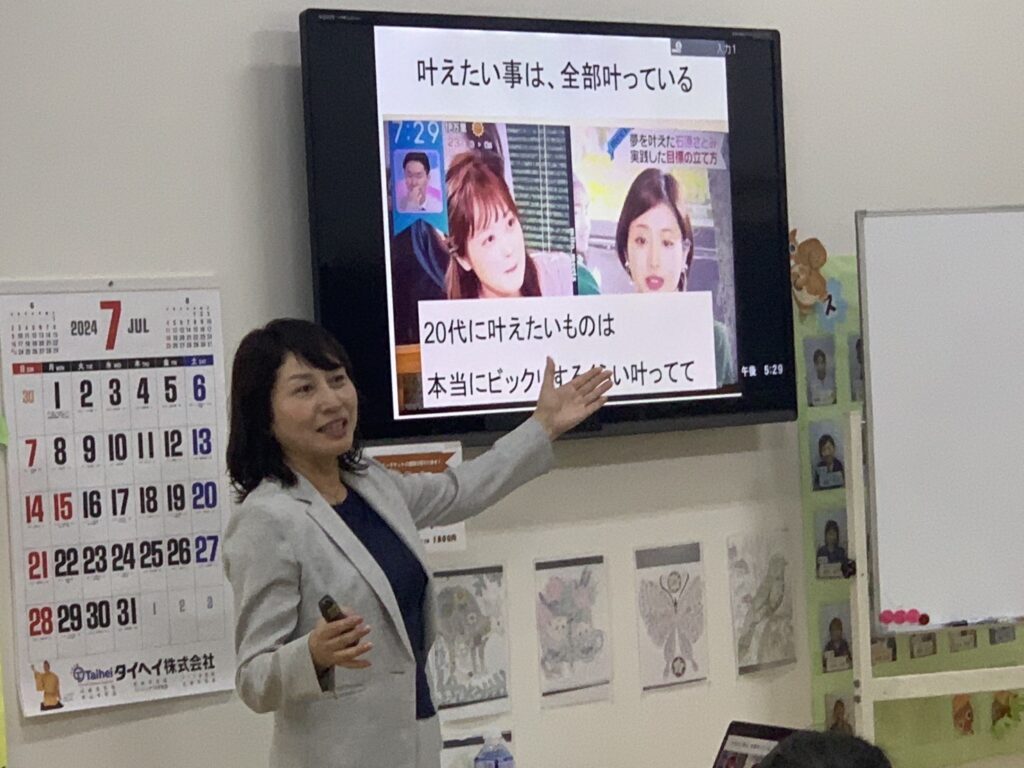

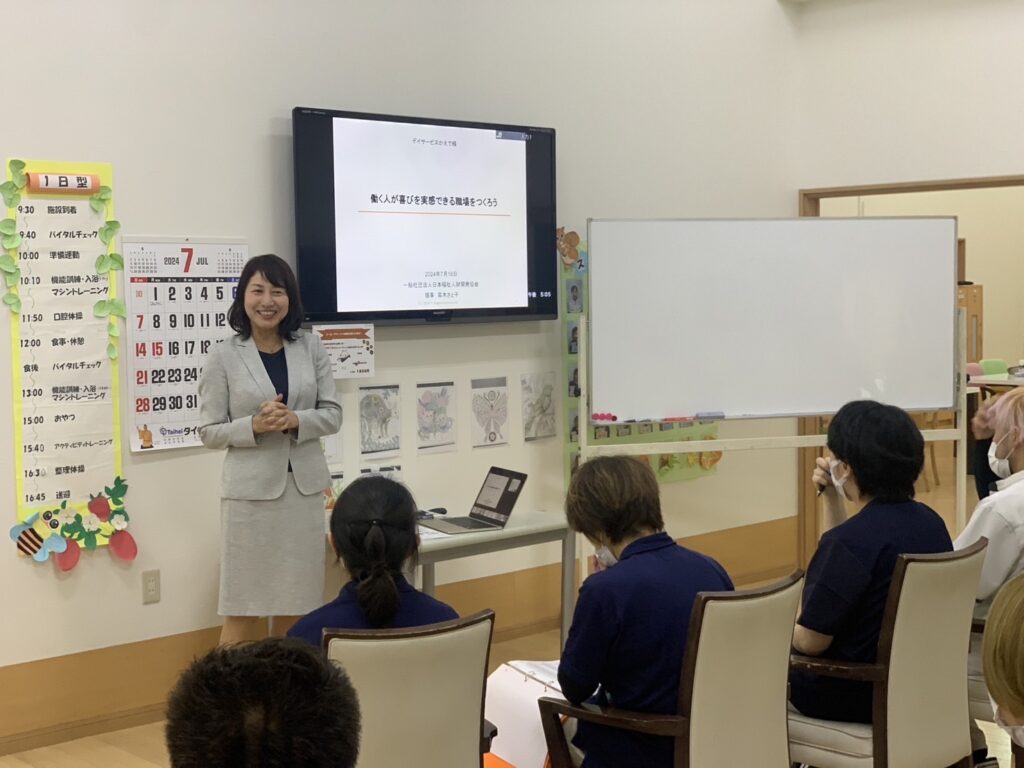

研修 「働く人が喜びを実感できる職場をつくろう」 R6.7.16 愛知県K様

毎月、法定研修を行っているデイサービスK様にて、今月は、人間性スキルアップ研修を行いました。

講師は、当協会理事の高木さと子先生。

高木先生は、日本ハグ協会の会長でもあり、ハグ+コミュニケーション=ハグニケーションというネーミングで人と人が輝くことができるセミナーを行っています。

K様ではこれまで、虐待防止や身体拘束適正化、BCPなど重たい研修を行ってきましたので、今日は、高木先生の明るい笑顔で、職員のみなさまもずっと笑顔で研修を進めることができました。

福祉では、今年の4月から、法定研修が増えましたので、月に1回の研修ですと、ほぼほぼ法定研修で終わってしまいますが、今日の研修の様子を見て、楽しい研修をもっと取り入れていこうと思いました…

#福祉の研修

#職員研修

#楽々パック

#年間研修

#福祉のよろずや

#福祉協会

(2)優しい介護とは?!

介護において、優しい介護は当たり前のようでなかなかできていない状況があると思います。

以下、施設における「介護あるある」だと思いますがどうでしょうか?みなさんの施設では起こったりしていませんか

・入居者様を「○○ちゃん」とちゃんづけで呼んでいる

・「今、食べちゃだめー」「今日は外行っちゃダメー」など「ダメ」を言っていることが多い

・認知症の人相手なのに、「さっきも言ったでしょ」とあきれ顔で言う

・車いすの押し方がスピードが速かったり、雑な扱いをしている

・上から目線で説教する

・何回もナースコールを押す入居者様に腹を立てて怒ってしまう

・入居者様には丁寧な言葉なのに、仲間の職員に対してはきつい言い方をする

・・・ まだまだあると思います。

このブログを読んでくれている施設長さんには厳しいことを言いますが、老人ホームにも同じことが言えます!

施設長次第で施設が変わるんです!!

そう、施設長は大変です。

・入居者を確保しなければならない。

・入居者獲得営業もしなければならない。

・入居時や日常など、ご家族と話したり対応しなければならない。

・職員のシフトや配置を決めなければならない。

・人員基準や記録などコンプライアンスを遵守しなければならない。

・職員の悩みや相談を聞かなければならない。

・経営者の指示に従わなければならない。

・利用者様の急変で救急車を呼んだり病院に行ったりしなければならない。

・夜間、電話や呼び出しがあることもしょっちゅうで心に休まりがない。

・職員の研修をしなければならない。

・・・・・・まだまだあります!!

そうなんです!施設長は大変なんです!!

だからこそ、職員さんには施設運営に協力してもらえなければなりません。職員さんがすぐに辞めてしまっていては運営そのものが大変になってしまいます。

そのために、施設長が「スーパー施設長」になり、まず、職員が辞めない施設になることが大切です。

このブログでは、スーパー施設長に一歩づつ近づくためのヒントを掲載していきます。

(2)傾聴できてますか?

利用者様の話を傾聴するのはもちろん基本ですが、職員さんの話や相談を傾聴できていますか?

ブラックと呼ばれる施設では、施設長が職員の話を傾聴できていないことはもちろん、怒ってばかりいたり、まともに職員の質問に答えていない施設長や管理者がいたりします…(;´Д`)

みなさんの施設は大丈夫ですか?

職員さんが「安心して働ける施設」は、給料や福利厚生だけではなく、上司の対応が一番影響してきます。

「聴く」の漢字は、目と耳を向け十分に心を傾けて聴くという構成です。

聴くことは愛そのもの

・最後まで口を挟まずに聴く

・途中で切らない、さえぎらない

・自分の話にすり替えない

・予測しない、先回りしてしゃべらない

・決めつけない、アドバイスしない

・答えが分かっていても言わずにこらえる

これを守ることで、相手に安心感を与え自己満足感を与えることができます。でもこれがなかなかできない人が多いんです…

(3)自分から職員さんに関わっていますか?

施設長ともなると、地位もあるし、なんとなく威張ってしまう人もいるのではないでしょうか?

威厳があるのはいいと思いますが、威張るのは今一つ賛成できません。

スーパー施設長になるために、まず、自分から、職員さんに関わっていますか?

あるアンケートで上司からの関わりで嬉しい順位が以下のとおりです。

・朝、上司から挨拶してくれた

・話しかけたらまず笑顔で、その後話を聞いてくれた

・いつも明るい

・ほめてくれた、自分の意見を認めてくれた

・上司の方から話しかけてくれた

・髪型の変化に気づいてくれた

※)株式会社ハグニケーションズ研修資料より抜粋

などです。人間ですから、やはりこのように接してもらえたら嬉しいんです!

職員さんが「この職場は安心できる」と思えることが大切です!

上司が話を傾聴してくれて、上司から関わってくれる。

そんな施設を職員さんは望んでいます!

なかなか、このような積極的なコミュニケーションが苦手だという人は、1on1ミーティングを、しくみとして定期的に開催するようにしてもいいでしょう。

- スーパー施設長になるためにどうするか?!

- まずは、職員さんの意見を傾聴し、職員さんに自分から関わる!

- そうすることで、「この施設は施設長さんのおかげで」安心して働くことができると、職員さんが思えるようになる!

まずはここからスタートです!

ブログ②へ続きます。

(1)スーパー施設長になる?!

ある居酒屋チェーンの話です。店員が辞めずに安定しているA店と、店員がすぐに辞めてしまうB店があり、店長だけを入れ替えてしばらく営業することになりました。

そうすると、A店の店員が辞め始めてしまい、B店の店員は安定して働くようになりました。

店長一人を変えただけなんです!

このブログを読んでくれている施設長さんには厳しいことを言いますが、老人ホームにも同じことが言えます!

施設長次第で施設が変わるんです!!

そう、施設長は大変です。

・入居者を確保しなければならない。

・入居者獲得営業もしなければならない。

・入居時や日常など、ご家族と話したり対応しなければならない。

・職員のシフトや配置を決めなければならない。

・人員基準や記録などコンプライアンスを遵守しなければならない。

・職員の悩みや相談を聞かなければならない。

・経営者の指示に従わなければならない。

・利用者様の急変で救急車を呼んだり病院に行ったりしなければならない。

・夜間、電話や呼び出しがあることもしょっちゅうで心に休まりがない。

・職員の研修をしなければならない。

・・・・・・まだまだあります!!

そうなんです!施設長は大変なんです!!

だからこそ、職員さんには施設運営に協力してもらえなければなりません。職員さんがすぐに辞めてしまっていては運営そのものが大変になってしまいます。

そのために、施設長が「スーパー施設長」になり、まず、職員が辞めない施設になることが大切です。

このブログでは、スーパー施設長に一歩づつ近づくためのヒントを掲載していきます。

(2)傾聴できてますか?

利用者様の話を傾聴するのはもちろん基本ですが、職員さんの話や相談を傾聴できていますか?

ブラックと呼ばれる施設では、施設長が職員の話を傾聴できていないことはもちろん、怒ってばかりいたり、まともに職員の質問に答えていない施設長や管理者がいたりします…(;´Д`)

みなさんの施設は大丈夫ですか?

職員さんが「安心して働ける施設」は、給料や福利厚生だけではなく、上司の対応が一番影響してきます。

「聴く」の漢字は、目と耳を向け十分に心を傾けて聴くという構成です。

聴くことは愛そのもの

・最後まで口を挟まずに聴く

・途中で切らない、さえぎらない

・自分の話にすり替えない

・予測しない、先回りしてしゃべらない

・決めつけない、アドバイスしない

・答えが分かっていても言わずにこらえる

これを守ることで、相手に安心感を与え自己満足感を与えることができます。でもこれがなかなかできない人が多いんです…

(3)自分から職員さんに関わっていますか?

施設長ともなると、地位もあるし、なんとなく威張ってしまう人もいるのではないでしょうか?

威厳があるのはいいと思いますが、威張るのは今一つ賛成できません。

スーパー施設長になるために、まず、自分から、職員さんに関わっていますか?

あるアンケートで上司からの関わりで嬉しい順位が以下のとおりです。

・朝、上司から挨拶してくれた

・話しかけたらまず笑顔で、その後話を聞いてくれた

・いつも明るい

・ほめてくれた、自分の意見を認めてくれた

・上司の方から話しかけてくれた

・髪型の変化に気づいてくれた

※)株式会社ハグニケーションズ研修資料より抜粋

などです。人間ですから、やはりこのように接してもらえたら嬉しいんです!

職員さんが「この職場は安心できる」と思えることが大切です!

上司が話を傾聴してくれて、上司から関わってくれる。

そんな施設を職員さんは望んでいます!

なかなか、このような積極的なコミュニケーションが苦手だという人は、1on1ミーティングを、しくみとして定期的に開催するようにしてもいいでしょう。

- スーパー施設長になるためにどうするか?!

- まずは、職員さんの意見を傾聴し、職員さんに自分から関わる!

- そうすることで、「この施設は施設長さんのおかげで」安心して働くことができると、職員さんが思えるようになる!

まずはここからスタートです!

ブログ②へ続きます。

サンプルテキスト。サンプルテキスト。

サンプルテキスト。サンプルテキスト。